スイッチング機能

道路網も通信網も「基本はスイッチング機能」である。道路の場合は、交差点で行き先を切り換える(スイッチング)。通信網も交換局(電話など)やサーバー(internet)で接続先を切り換えて接続して行く。Home Theater機器はaudioとvideo信号の切換器(スイッチング)が一番基本的な機能である。その他、ドルビーやエコライザーなどは付加機能と言っても良いだろう。

機器の利用で、こんな事がある。

- SpeakerからはCDを流して音楽を聞いていたい。

- TVではある放送を字幕で見ていたい。

- こんなことをしたくなると、audioとvideoでは別の切換が欲しくなる。

- 操作はTVなどのモニターで見ながら操作しなければならないが、操作が終わってしまえば「TVは画面だけにして音は消し、音はaudioだけ生かしておきたい」。

と言うことなどである。

機器はこんな事にも対応している。これが利用上で頭や操作をぐちゃぐちゃにさせるのだが、こんな風に覚えておけば頭も操作も楽になる。

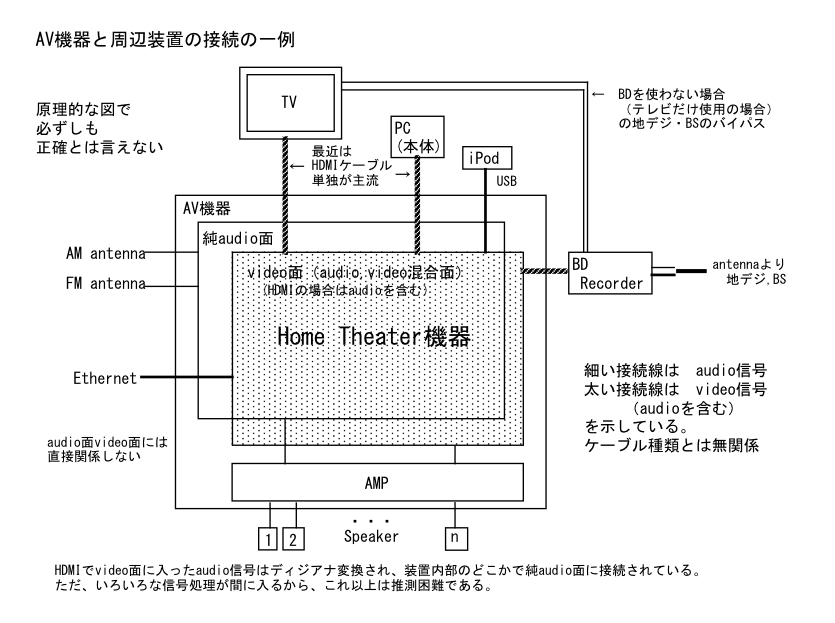

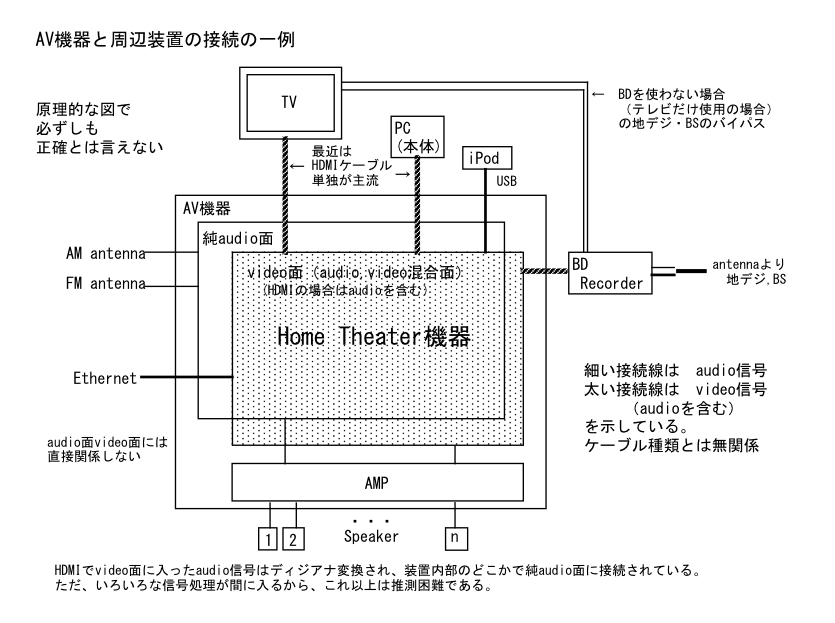

- 機器内はaudio面とvideo面という二つの切り換え面を持っている。

- その二つの面は(原則として?)独立で作動する。

と言うことで二つの面の機器が別々にあると考えれば良いだろうと言うことである。我が家の接続図であるが。

しかし、こんな理解を持っていても「今回はこうしたいから、audio面はこうして、video面はこうしてと」考えないと操作できない。しばらくご無沙汰すると大変である。

- 説明書などには、こんな説明は欲しいものだが未だに見たことはない。メーカー技術者が書いても駄目だろうと思っているのかどうかは知らないが、簡単なブロックダイアグラムと説明程度は欲しいものである。それによってパットわかる人もかなり居るだろう。最近のTVも複雑になっているのだから同様である。

以前だが、建機機器を入れ若い電器商の説明を聞き始めたがさっぱりわからない。説明が下手なのか電器商の知識が足りない、と思ったので「図面を見せて」とやったことがある。図面を見たら一見してわかったし、電器商も正確にわからないまま説明していたこともわかった。電器商は顔を赤らめていたが「図面は、物事を正確に示すためにあるんだよね、文章や口頭だけでは無理なんだよね、自分は電気知識あるからこんな事言うのだけけれどね」と教えてやったことがある。それにしても世の中は口だらけで、簡単な絵を描く人は少ないのが実感である。

- こんな機器のマンマシンインターフェースとして、TV画面に「機器一覧としてTV、BD Rec、・・・などが出てきて」audioとvideoなどの指定をすれば後は勝手にスイッチングしてくれるようなソフトが機器内に欲しいものだ。

メーカ技術者がこの記事を見て良いと思ったら改善して欲しいものである。

実際に機器を接続してあれこれ操作してみると、

- CDを聞こうとして、TV・AV・BD recorderと電源を入れる。

- TVへの入力をAV、AV入力をBD recorderに切り換え、BD recorderにCDを入れ(今のものはCDも聞ける)、TV画面を見ながら演奏開始操作をする。

- 演奏が開始されたこの状態ではCD演奏が終了するまでTVは不要だから、TV電源を切る。

- 一旦あるいは数回、演奏が一瞬途絶える。この時AV機器からは何かカチャをいう音がしている。

- 恐らく、機器の構成が変わったので自動的に切り換え操作をしているのだろう。PCからの演奏でも同様なことが起こる。

とこんなことがある。これはまあ仕方がないだろう。